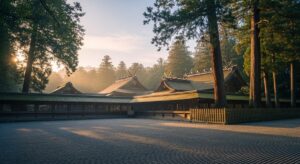

季節や旅先でふと目にする神社。由緒や祭神の違いを知ると、敷居がぐっと下がり参拝がもっと楽しくなります。系統を押さえておけば、参拝の目的が明確になり、お守りや御朱印集め、祭礼の見どころも分かりやすくなります。まずは気軽に、身近な神社の系統を知るところから始めてみましょう。

神社の系統を知れば参拝がもっと楽しくなる

神社の系統を知ると、参拝時に何を祈ればよいか、どんな由緒があるかが想像しやすくなります。氏子や地域との結びつきも見えてきて、ただ訪れるだけでなく歴史を感じられるようになります。

多く見かける系統トップ5を押さえる

日本各地でよく見かける系統を5つに絞ると、参拝先選びが楽になります。まずは八幡系、伊勢(皇大神宮)系、天神系、稲荷系、そして諏訪系が代表的です。それぞれの系統は祀る神や祭礼の雰囲気が違うので、目的に合わせて訪れると良いでしょう。

八幡系は武運や産業・地域の守護を願う社が多く、鎌倉時代以降に全国へ広まりました。伊勢系は天照大神を祀ることが多く、格式の高さや国家的な結びつきが特徴です。天神系は学問の神・菅原道真公を祀るため受験生や学業成就の参拝が多く見られます。

稲荷系は商売繁盛や五穀豊穣を願う参拝者が多く、朱色の鳥居や狐の像が目印です。諏訪系は地域の結びつきが強く、独特の祭礼や神事が残っていることが多いので、祭りの時期に訪ねると深い魅力を感じられます。

祭神や社名から系統を見分ける簡単な方法

社名や祀られている祭神をチェックすると、系統の見分けがぐっと簡単になります。社名に「八幡」「稲荷」「天満」「諏訪」「伊勢」などの文字が含まれていれば、系統が直感的に分かることが多いです。

祭神を調べる方法は、社殿の由緒書や社務所で訊ねるのが確実です。境内の石碑や由緒板にも祭神名が記されていることが多く、スマホで写真を撮って後で調べるのも便利です。御朱印に書かれる社名やご祭神の表記も手掛かりになります。

名前以外の目印としては、境内の像や装飾、鳥居の色なども参考になります。稲荷系なら赤い鳥居や狐像、天神系なら牛の像が置かれていることが多いので、視覚的な手掛かりを意識してみてください。

総本社や総本宮を訪ねる意味

総本社や総本宮は、その系統や氏族の中心的な存在として信仰の核になっています。元々のご本尊や由緒が残りやすく、系統全体の歴史や信仰の広がりを実感しやすい場所です。

総本社を訪れると、分社との結びつきや地域での祭礼の由来がよく分かることがあります。分社がなぜその地にできたか、どのように信仰が広まったかを知る手がかりにもなります。参拝の際は由緒書や境内案内を読んで、歴史的背景に目を向けてみてください。

また、総本社ならではの特別な祭礼や宝物が見られることがあり、地域を超えた信仰の広がりを感じられます。旅行や初詣の際には、系統の「本家」を訪ねることで参拝の深みが増します。

初詣や旅行での神社選びのコツ

初詣や旅先での神社選びは、目的と時間に応じて選ぶと満足度が上がります。学業祈願なら天神系、商売繁盛なら稲荷系、厄除けや地域の守護なら八幡系や諏訪系を選ぶと良いでしょう。

混雑を避けたい場合は、総本社や有名社ではなく近隣の分社を訪れる選択肢もあります。由緒板や社務所で祭礼日や参拝の作法を確認すると、より安心して参拝できます。

旅のついでに系統をテーマに神社を巡ると、地域ごとの信仰の特色に気づけます。スケジュールに余裕があれば、社務所で御朱印帳を預けて由緒や授与品について話を聞くのもおすすめです。

系統の分類と歴史的背景をかんたんに理解する

系統の分類を知ると、神社がいつ、どのように広まったかをイメージしやすくなります。古い時代からの政治や地域の文化が反映されていることが多いので、その流れを押さえておくと参拝がより楽しくなります。

系統という考え方の基本

系統とは、祀られる神や由緒、成立した歴史的背景によって神社をグループ化する考え方です。地域の氏族や有力者、国家的な宗教政策によって系統が形作られました。

例えば、ある神が特定の地域で広まれば、その神を祀る社が次々と作られ、同じ祭りや礼儀が受け継がれていきます。こうした連続性が系統を作り出し、地域に根付いた信仰のまとまりが生まれます。

系統には格式や役割の違いがあり、地域の祭礼や生活の中で果たす役割も異なります。外から見ると似ている社でも、由緒をたどると系統が分かれることがあるため、由緒書を確認すると理解が深まります。

古代から続く信仰の流れを知る

古代から続く信仰は、自然崇拝や祖先崇拝に端を発しています。農耕社会の中で五穀豊穣や安産、海上交通の安全など、暮らしに直結する願いが信仰の中心でした。

時代が進むにつれて、国家の祭祀や有力者の信仰が広がり、神格化された人物や神話が各地で祀られるようになりました。これにより、地域ごとに特色ある系統が形成され、祭礼や建築様式にも影響を与えています。

現代でも古い祭りや習俗が残る神社では、古代の信仰の名残を感じることができます。祭礼の日程や儀式の流れを知ると、当時の人々が何を大切にしていたかが見えてきます。

総本社と分社の関係の見方

総本社は系統の中心となる社で、分社はその信仰が広まった先に置かれます。分社には総本社からの祭神移しや、地域の守護を願う形で創建された例が多くあります。

分社を訪れる際は、社務所にある由緒や系図を確認すると、いつ、どのようにして総本社と結びついたかが分かることがあります。系統の広がりを追うことで、地域史や交通の流れが見えてきます。

総本社と分社の関係は、必ずしも単純な上下関係ではありません。時代の変化で重要度や位置づけが変わることもあるため、案内板や地元の話を参考にすると良いでしょう。

分類が変わる理由と注意点

系統分類は研究や地域事情の変化で見直されることがあります。新しい史料が発見されたり、宗教行政の整理で社格が変わる場合もあります。

また、境内の合祀や戦乱、移転などで由緒が複雑になる場合があり、表面的な名前だけで系統を判断すると誤解することがあります。できれば由緒書や社務所で確認する習慣をつけると安心です。

地域の人々の信仰や伝承も重要な情報源です。地元で語り継がれる話や祭礼の様子を知ることで、分類だけでは分からない現場の姿が見えてきます。

日本で多い主要な神社系統と代表社

代表的な系統とその特徴を知ると、参拝先の選び方が広がります。ここでは主要な系統を挙げ、それぞれの祀る神や代表的な社を紹介します。訪れる際の目印にしてください。

八幡系の祀る神と代表社

八幡系は応神天皇を主に祀る系統で、武運や地域の守護を願う社が多いです。桓武平安時代以降、武士と深い結びつきを持ち、各地に広まりました。

代表社には宇佐神宮や石清水八幡宮、鶴岡八幡宮などがあります。これらは歴史の舞台とも重なり、境内や建築に古い時代の面影が残っています。祭礼や神事に地域の誇りが色濃く表れる点が魅力です。

八幡系の社では、戦勝祈願や地域繁栄のための祭礼が中心となることが多く、社殿の造りや奉納物から地域の特色を読み取ることができます。

伊勢系の特徴と代表社

伊勢系は天照大神を中心に祀る系統で、格式や信仰の中心性が特徴です。皇室との結びつきや国家的な祈願が背景にあり、伊勢神宮がその代表です。

伊勢神宮は内宮・外宮をはじめ多くの摂社があり、参拝者は古来より多く訪れてきました。伊勢系の社は神事や祭礼の形式が整っており、参拝の作法や礼儀に重きが置かれる傾向があります。

伊勢系の精神は、地域に根ざした信仰と国家的な祭祀が交差する点にあり、由緒書や祭礼を通じてその重みを感じることができます。

天神系の祀る神と分布

天神系は菅原道真公を祀る系統で、学業成就や知識向上を願う人々に親しまれています。道真公の没後、怨霊を鎮める目的で多くの社が建てられました。

代表的な社としては北野天満宮や太宰府天満宮があり、受験シーズンには参拝者が増えます。境内には牛の像が置かれることが多く、これが天神系の目印になります。

天神系の社は学びに関する絵馬や奉納が多く見られ、学生や保護者にとって身近な存在です。

稲荷系の信仰と見分け方

稲荷系は稲荷神(倉稲魂命など)を祀り、商売繁盛や五穀豊穣を願う信仰が中心です。特徴的なのは朱色の鳥居や狐像で、視覚的に判断しやすい系統です。

代表には伏見稲荷大社があり、参道に連なる鳥居の景観が有名です。商店街や港町にも多くの稲荷社があるため、生活と密接に関係する信仰と言えます。

稲荷系の社では商売繁盛の絵馬や奉納物が多く、商売人や地元住民の信仰が色濃く残っています。

諏訪系の歴史と地域性

諏訪系は諏訪大社を中心とする系統で、古代から続く独特の祭礼や神事が残る点が特徴です。甲信地方を中心に強い信仰圏を持ち、地域の結びつきが深い社が多いです。

諏訪系の祭礼は御柱祭のように斎行が力強く、地域行事としての性格が強いものが多く残っています。秋祭りや古式の神事を体験できる機会があれば、地域の歴史を身近に感じられます。

熊野系の信仰と巡礼文化

熊野系は熊野三山を中核とする信仰で、古くから巡礼文化が発達しました。自然信仰と結びついた霊場として、山や海と一体になった信仰の場が特徴です。

参詣道や社叢を歩くことで、霊場としての雰囲気を感じることができます。熊野信仰は宗教的な意味合いだけではなく、旅の目的としても多くの人を引きつけています。

祇園系の由来と祭りの特色

祇園系は牛頭天王やスサノオを関連神とする系統で、疫病払いの願いから発展しました。祇園祭のように豪華で地域を挙げた祭礼が特徴で、伝統芸能や山鉾巡行など見どころが多いです。

疫病除けや厄災清めの信仰が色濃く、祭りの際には町全体が一体となる雰囲気を楽しめます。

白山系の信仰と広がり

白山系は白山比咩神を祀る系統で、特に北陸や中部地方で信仰が深いです。山岳信仰と結びついており、登拝や山の守護を願う社が多くあります。

登山道沿いや山麓に社が多く、自然と向き合う信仰が継承されています。地域の風土と結びついた祈りの対象として親しまれています。

地域別に見る系統の広がりと巡り方

地域ごとに強い系統があるので、それを参考に旅のルートを考えると効率よく巡れます。交通手段や祭礼日を事前に確認すると、より充実した参拝になります。

北海道から東北で目立つ系統

北海道・東北では、移住者や開拓史の影響で八幡系や稲荷系、白山系が見られます。蝦夷地での開拓と共に各地へ分布した社も多く、地元の神話や自然信仰と結びついています。

寒冷地特有の祭礼や季節行事が残る社もあり、冬の参拝では雪景色と神事の組み合わせが印象的です。地域の歴史資料館や社務所で案内をもらうと理解が深まります。

関東や中部で多い系統の傾向

関東・中部では八幡系・稲荷系・天神系・諏訪系など多様な系統が混在しています。古代から交通の要衝であったため、各地からの信仰が交わりやすい地域です。

都市部では小規模な末社や氏神社が点在しており、散歩がてら巡ると地域の営みが見えてきます。郊外の総本社や古社をめぐることで、歴史の厚みを感じられます。

近畿や中国四国の代表系統

近畿は古代からの宗教文化が濃く、伊勢系や熊野系、祇園系など格式の高い社が多く残っています。寺社が集まる地域も多く、歴史散策と合わせて巡ると充実します。

中国・四国では白山系や稲荷系に加え、地域独自の信仰が根付いています。海沿いの社では海上安全を祈る祭礼が行われることが多いので、港町の神社を訪ねると面白い発見があります。

九州と沖縄での系統の特色

九州は古代から中国や朝鮮半島と交流が深かったため、独自の神社文化が発展しました。八幡系や伊勢系に加え、地域祭礼が色濃く残っています。

沖縄は本土とは異なる琉球信仰が基盤で、御嶽(うたき)や拝所が中心となるため、系統の見え方が異なります。訪れる際は土地の習俗や拝み方を尊重して参拝することが大切です。

御朱印や祭礼で系統を見つける方法

御朱印の文字や印、祭礼の様式は系統を見分ける手がかりになります。印に使われる神名や社名、祭礼で使われる道具や衣装の違いを観察すると、系統の特色が浮かび上がります。

祭りの時期に訪れると、地域の人々の関わり方や伝承が分かります。御朱印は参拝の証として有効ですが、社務所の開所時間や受け方を事前に確認しておくと安心です。

神社系統を知って日々の参拝を楽しもう

神社の系統を知ることで、日常の参拝がただの習慣から意味のある行為に変わります。気軽に訪れて、境内の由緒や祭神に目を向ける習慣をつけてみてください。

小さな社でも地域の歴史や人々の祈りが詰まっていることが多く、知識があると発見が増えます。次に神社を訪れるときは、系統に注目して新しい楽しみを見つけてみましょう。